Die Farbe des Rotweins kommt in den meisten Fällen aus der Traubenschale, denn nur sehr wenige Rebsorten haben auch rotes Fruchtfleisch. Je nach Rebsorte haben Trauben entweder eine dickere, dunklere Schale, wie beispielsweise Cabernet Sauvignon, oder ein zarteres Rot, wie zum Beispiel Pinot Noir. Die Unterschiede sind auch später im Weinglas deutlich zu erkennen.

Die Herstellung von Rotwein ist um ein vielfaches komplizierter und komplexer als die Herstellung von Weißwein. Um die Farbe zu extrahieren, wird der Most nämlich mitsamt den Traubenschalen fermentiert. Das ist im Grunde genommen der Hauptunterschied in der Herstellung zwischen Rotwein und Weißwein, welcher in der Regel sofort gepresst wird und nur aus dem Traubensaft vergoren wird. Aus den roten Traubenschalen werden aber nicht nur Farbpigmente extrahiert, sondern auch Tannin und Gerbstoff. Wer gerne Tee trinkt weiß genau, wie es schmeckt, wenn dieser mal aus Versehen zu lange zieht, und zu viele Tannine und Bitterstoffe in der Tasse landen. Beim Wein kann das ganz ähnlich ausgehen, wenn der Winzer nicht behutsam mit dem gärenden Traubensaft umgeht.

Extra Weinwissen: Tannine sind pflanzliche Gerbstoffe, die in den Stielen, Kernen und in der Schale der Trauben vorkommen. Die Pflanzen brauchen diese als Schutz vor Fressfeinden, die Tannine hinterlassen einen leicht bitteren Geschmack. Im Wein sorgen Tannine für bestimmte Aromen, machen Weine länger haltbar und helfen bei Rotwein dabei, die Farbe zu stabilisieren. Wie viele Tannine in den Wein gelangen, hängt von der Gärungsart und der Rebsorte ab. Über die Art und Größe der Fässer für den Ausbau der Weine und die Zeit der Reife, kann der Winzer dann noch steuern, wie intensiv, stark oder betont die Tannine im Wein eingebunden sind. Dies ist eine Stellschraube für die Größe eines Weines.

Entrappte Trauben, Maischegärung oder Ganztraubenvergärung – Arten der Weinvergärung

Für die große Mehrheit aller Rotweine werden die Trauben entrappt, das heißt alle Stiele werden entfernt. Dann werden die Trauben angequetscht, damit die Beerenschale aufplatzt. Anschließend könnten die Trauben theoretisch sofort vergoren werden, aber oft werden sie zunächst für einige Stunden, oder sogar einige Tage vorgekühlt und mazeriert. Diesen Vorgang nennt man »Kaltmazeration« und er kann zu einem klaren, oft fruchtbetonten Geschmacksprofil mit vibrierender Farbe führen, denn bei den kühleren Temperaturen werden zunächst Farbe und Fruchtaromen extrahiert. Das Tannin der Traubenschalen löst sich in der Regel zwar deutlich schneller als die Farbe aber am besten mit Hilfe von Alkohol, sobald die Fermentation in vollem Gang ist.

Die Maischegärung selbst beschreibt den Zeitraum, in dem die Trauben zusammen mit Schalen, Kernen und eventuell Stielen vergoren werden. Während dieser Gärung wandeln Hefen den Zucker der Beeren in Alkohol um, gleichzeitig werden Farbstoffe, Aromen und Tannine aus den Schalen extrahiert. Je länger die Maische auf der Gärung verbleibt, desto intensiver werden Farbe, Körper und Struktur des Weins.

Die Zugabe von einem Prozentsatz an Ganztrauben, das heißt mit samt den Stielen – oder sogar einem ganzen Tank davon, kann die Komplexität eines Weins steigern und wird besonders gerne für duftige Rebsorten wie Pinot Noir oder Gamay angewandt, die von Natur aus tanninarm sind. Um herbale Geschmacksnuancen und ein unreifes, bitteres Tannin zu vermeiden, müssen die Stiele jedoch völlig ausgereift sein.

Natürliche Hefe für besondere Geschmacksrichtungen

Jeder Wein benötigt die Hilfe von Hefen, um zu vergären. Sie wandeln den Zucker im Traubensaft in Alkohol und Kohlenstoffdioxid um, der – zumindest in der Rotweinherstellung – einfach in die Luft entweicht. Aber Hefe ist nicht gleich Hefe! Vor allem Winzer, die in Biobewirtschaftung arbeiten, sind sehr daran interessiert ihre Trauben mit den gesunden und natürlichen Hefen zu vergären. Diese haften an den Traubenschalen oder befinden sich auch schon im Weinkeller.

Diese Hefen sind ausschlaggebend für die Qualität, den Charakter und den ›Terroirausdruck‹ des finalen Weins.

Da die Fermentation mit diesen natürlichen wilden Hefen aber einem gewissen Risiko unterliegt – zum Beispiel wenn die wilden Hefen in einem Jahr nicht so gut ausgeprägt sind, dass sie von selbst »durchgären«, greifen viele Weingüter gerne mal zur Zuchthefe aus der Packung. Es gibt eine Riesenauswahl an selektierten Reinzuchthefen, die jeweils eine gewünschte Geschmacksrichtung katalysieren können – und die Gärung auch wesentlich berechenbarer machen als bei wilden Hefen.

20 - 30 Grad Celsius als perfekte Gärtemperatur

Durch die Fermentation steigt die Temperatur des Mostes an. Rotwein wird wesentlich wärmer als Weißwein vergoren – meist zwischen 20 und 30 Grad Celsius. Das wiederum unterstützt die Farbextraktion der Traubenschalen. Heute wird die Gärtemperatur der meisten Weine kontrolliert, da sie unter anderem bestimmt, wie lange der Wein auf der Maische bleiben sollte.

Stahl, Eichenholz und Beton – worauf es bei der Wahl des Gärbehälters ankommt

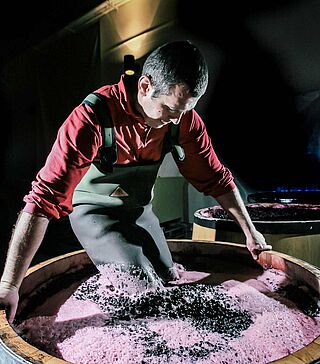

Die Wahl des Gärberhälters ist eine weitere wichtige Entscheidung. Stahl, Eichenholz und Beton sind die gängigsten Materialien. Während Weißwein auch gerne schon in kleinen Eichenbarriques vergoren wird, werden für die Rotweinherstellung meist offene Gärbehälter verwandt. In diesem Stadium ist es enorm wichtig, dass die Schalen, die durch die Gärung an die Oberfläche schwimmen, stets mit Most befeuchtet werden. Ansonsten droht die Gefahr, dass Bakterien sich an den Schalen festsetzen und den Most verderben. In Barriques wäre das nur schwer erreichbar.

Die bekannteste Methode der Befeuchtung des Tresterhutes ist mit Sicherheit das »pumping-over«. Dabei wird der Most unten aus dem Tank gezogen und dann oben über den Tresterhut gepumpt. Punching down – entweder von Hand, in kleineren Behältern auch gerne mal mit den Füßen – ist eine weitere Möglichkeit. Zusätzlich wird hierbei auch wieder Farbe und Tannin, sowohl von den Schalen als auch den Traubenkernen, extrahiert. Manche Weingüter entscheiden sich auch, die Schalen durch das Anbringen eines großen Gitters in der Tankmitte davon zurückzuhalten an die Oberfläche des Gärtanks zu schwimmen.

It’s time that matters

Nach dem Ende der Gärung kommt es zur Entscheidung abzupressen oder den Saft noch weiterhin auf den Schalen verweilen zu lassen. Im Piemont ist das eine traditionelle Herangehensweise. Zwar wird zunächst mehr Tannin extrahiert, aber durch die lange Zeit auf den Traubenschalen werden die Tannine zugleich runder und feiner.

Der eleganteste und qualitativ hochwertigste Wein entsteht vom ablaufenden Wein, der frei aus dem Tank abläuft, ohne jegliches Pressen.

Die zurückbleibenden Schalen der Maische müssen wiederum gepresst werden. Je nach Qualitätslevel und Philosophie wird der Presswein entweder verkauft, unter einer anderen Qualität abgefüllt, oder aber sogar zu einem kleinen Teil dem frei abgelaufenen Rotwein zugegeben. Das ist dann wie die Prise Salz als Würze anzusehen, die dem Wein den letzten Schliff verleiht und neben dem intensiveren Geschmack auch die Textur verändert. Erfahrene Winzer wissen genau wieviel Struktur ihrem »Grand Vin« steht.

Die Vorfreude auf den Wein

Nach dem Abpressen der Maische geht es um die weitere Reifung des Weines. Wie auch bei der Fermentation, kann das in Behältnissen verschiedener Größen und Materialien geschehen. Von Edelstahl, zu Beton, Ton oder Holz ist heute alles machbar und gängige Praxis. Auch die Dauer des Reifens variiert von wenigen Monaten zu einigen Jahren.

Die Weinbereitung ist ein außerordentlich spannender und faszinierender Prozess – und die vielen stilistischen Interpretationsmöglichkeiten für die Winzer erlauben diese quasi unendliche Vielfalt im Wein, die wir Genießer so sehr lieben.

Ruhe, Dunkelheit, 14 Grad – Wein lagern

Haben wir erstmal die ein oder andere tolle Weinflasche zuhause, stellt sich die Frage danach, wie Wein richtig gelagert wird. Die perfekte Reife ist am Ende für jeden etwas anderes. Die einen mögen es frischer, die anderen lecken sich die Finger nach Tertiäraromen. Alles eine Frage des Geschmacks. Der Weg zum Ziel ist im Grunde immer derselbe, lediglich die Lagerzeit unterscheidet sich dann etwas. Räume mit Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad Celsius, einer Luftfeuchtigkeit um 60 Prozent und möglichst dunklen Lichtverhältnissen. Wenn diese Parameter über das Jahr hinweg konstant gehalten werden, dann steht einem langen Weinleben nichts im Wege. Leichte Temperaturschwankungen zwischen kalten und warmen Jahreszeiten verzeihen Weine dabei eher als ein wöchentliches oder gar tägliches Auf und Ab.